Дыхание Википедия

Дыха́ние (лат. respiratio) — основная форма диссимиляции у животных, растений и многих микроорганизмов. Дыхание — это физиологический процесс, обеспечивающий нормальное течение метаболизма (обмена веществ и энергии) живых организмов и способствующий поддержанию гомеостаза (постоянства внутренней среды), получая из окружающей среды кислород (О2) и отводя в окружающую среду в газообразном состоянии некоторую часть продуктов метаболизма организма (СО2, H2O и другие). В зависимости от интенсивности обмена веществ человек выделяет через лёгкие в среднем около 5 — 18[цитата не приведена 654 дня (обс.)]литров углекислого газа (СО2), и 50 граммов воды в час. А с ними — около 400 других примесей летучих соединений, в том числе и ацетон. В процессе дыхания богатые химической энергией вещества, принадлежащие организму, окисляются до бедных энергией конечных продуктов (диоксида углерода и воды), используя для этого молекулярный кислород.

Под внешним дыханием понимают газообмен между организмом и окружающей средой, включающий поглощение кислорода и выделение углекислого газа, а также транспорт этих газов внутри организма по системе дыхательных трубочек (трахейнодышащие насекомые) или в системе кровообращения.

Клеточное дыхание включает биохимические процессы транспортировки белков через клеточные мембраны; а также собственно окисление в митохондриях, приводящее к преобразованию химической энергии пищи.

У организмов, имеющих большие площади поверхности, контактирующие с внешней средой, дыхание может происходить за счёт диффузии газов непосредственно к клеткам через поры (например, в листьях растений, у полостных животных). При небольшой относительной площади поверхности транспорт газов осуществляется за счёт циркуляции крови (у позвоночных и других) либо в трахеях (у насекомых).

Дыхание у растений

Все растения в светлое время суток поглощают углекислый газ, а вырабатывают кислород — это фаза роста. Ночью фаза сна, происходит обратный процесс: кислород поглощается в процессе дыхания, выделяется углекислый газ, количество выделяемого СО2 ничтожно[источник не указан 1028 дней] и не обсуждается учеными.

Ночью фаза сна, происходит обратный процесс: кислород поглощается в процессе дыхания, выделяется углекислый газ, количество выделяемого СО2 ничтожно[источник не указан 1028 дней] и не обсуждается учеными.

Общие принципы организации процесса дыхания на молекулярном уровне у растений и животных схожи. Однако в связи с тем, что растения ведут прикрепленный образ жизни, их метаболизм постоянно должен подстраиваться к изменяющимся внешним условиям, поэтому и их клеточное дыхание имеет некоторые особенности (дополнительные пути окисления, альтернативные ферменты).

Газообмен с внешней средой осуществляется через устьица и чечевички, трещины в коре (у деревьев).

Дыхание у человека

Взрослый человек, находясь в состоянии покоя, совершает в среднем 14 дыхательных движений в минуту[1]. Вместе с тем частота дыхания может претерпевать значительные колебания (от 10 до 18 за минуту)[1]. У детей частота дыхания составляет 20—30 дыхательных движений в минуту; у грудных детей — 30—40; у новорождённых — 40—60[1].

В течение одного вдоха (в спокойном состоянии) в лёгкие поступает 400—500 мл воздуха. Этот объём воздуха называется дыхательным объёмом (ДО). Такое же количество воздуха поступает из лёгких в атмосферу в течение спокойного выдоха. Максимально глубокий вдох составляет около 2000 мл воздуха. Максимальный выдох также составляет около 2000 мл.

После максимального выдоха в лёгких остаётся воздух в количестве около 1500 мл, называемый остаточным объёмом лёгких. После спокойного выдоха в лёгких остаётся примерно 3000 мл. Этот объём воздуха называется функциональной остаточной ёмкостью (ФОЁ) лёгких.

Благодаря ФОЁ в альвеолярном воздухе поддерживается относительно постоянное соотношение содержания кислорода и углекислого газа, так как ФОЁ в несколько раз больше ДО. Только 2/3 ДО достигает альвеол, который называется объёмом альвеолярной вентиляции.

Взрослый человек (при дыхательном объёме 0,5 литра и частоте 14 дыхательных движений в минуту) пропускает через лёгкие 7 литров воздуха в минуту[1]. В состоянии физической нагрузки минутный объём дыхания может достигать 120 литров в минуту[1].

В состоянии физической нагрузки минутный объём дыхания может достигать 120 литров в минуту[1].

При спокойном дыхании соотношение вдоха и выдоха по времени составляет 1:1,3[2].

Без дыхания человек обычно может прожить до 5—7 минут, после чего наступают потеря сознания, необратимые изменения в мозге и смерть.

Дыхание — одна из немногих способностей организма, которая может контролироваться сознательно и неосознанно. При частом и поверхностном дыхании возбудимость нервных центров повышается, а при глубоком — наоборот, снижается.

Виды дыхания: глубокое и поверхностное, частое и редкое, верхнее, среднее (грудное) и нижнее (брюшное).

Особые виды дыхательных движений наблюдаются при икоте и смехе.

Внешнее дыхание

Дыхание у человека включает внешнее дыхание и тканевое дыхание.

Функция внешнего дыхания обеспечивается как дыхательной системой, так и системой кровообращения. Атмосферный воздух попадает в лёгкие из носоглотки (где предварительно очищается от механических примесей, увлажняется и согревается) через гортань и трахеобронхиальное дерево (трахею, главные бронхи, долевые бронхи, сегментарные бронхи, дольковые бронхи, бронхиолы и альвеолярные ходы) попадает в лёгочные альвеолы. Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с альвеолами составляют единое альвеолярное дерево, а вышеуказанные структуры, отходящие от одной конечной бронхиолы, образуют функционально-анатомическую единицу дыхательной паренхимы лёгкого — а́цинус (лат. ácinus — гроздь). Смена воздуха обеспечивается дыхательной мускулатурой, осуществляющей вдох (набор воздуха в лёгкие) и выдох (удаление воздуха из лёгких). Через мембрану альвеол осуществляется газообмен между атмосферным воздухом и циркулирующей кровью[3]. Далее кровь, обогащённая кислородом, возвращается в сердце, откуда по артериям разносится ко всем органам и тканям организма. По мере удаления от сердца и деления, калибр артерий постепенно уменьшается до артериол и капилляров, через мембрану которых происходит газообмен с тканями и органами. Таким образом, граница между внешним и клеточным дыханием пролегает по клеточной мембране периферических клеток.

Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с альвеолами составляют единое альвеолярное дерево, а вышеуказанные структуры, отходящие от одной конечной бронхиолы, образуют функционально-анатомическую единицу дыхательной паренхимы лёгкого — а́цинус (лат. ácinus — гроздь). Смена воздуха обеспечивается дыхательной мускулатурой, осуществляющей вдох (набор воздуха в лёгкие) и выдох (удаление воздуха из лёгких). Через мембрану альвеол осуществляется газообмен между атмосферным воздухом и циркулирующей кровью[3]. Далее кровь, обогащённая кислородом, возвращается в сердце, откуда по артериям разносится ко всем органам и тканям организма. По мере удаления от сердца и деления, калибр артерий постепенно уменьшается до артериол и капилляров, через мембрану которых происходит газообмен с тканями и органами. Таким образом, граница между внешним и клеточным дыханием пролегает по клеточной мембране периферических клеток.

Внешнее дыхание человека включает две стадии:

- вентиляция альвеол,

- диффузия газов из альвеол в кровь и обратно.

Вентиляция альвеол осуществляется чередованием вдоха (инспирация) и выдоха (экспирация). При вдохе в альвеолы поступает атмосферный воздух, а при выдохе из альвеол удаляется воздух, насыщенный углекислым газом. Вдох и выдох осуществляется путём изменения размеров грудной клетки с помощью дыхательных мышц.

Выделяют два типа дыхания по способу расширения грудной клетки:

- грудной тип дыхания (расширение грудной клетки производится путём поднятия рёбер),

- брюшной тип дыхания (расширение грудной клетки производится путём уплощения диафрагмы).

Тип дыхания зависит от двух факторов:

- возраст человека (подвижность грудной клетки уменьшается с возрастом),

- профессия человека (при физическом труде преобладает брюшной тип дыхания).

Патология внешнего дыхания

Основная форма патологии внешнего дыхания — дыхательная недостаточность. В зависимости от характера течения патологического процесса различают острую и хроническую дыхательную недостаточность. Кроме того, выделяют три типа дыхательной недостаточности:

Кроме того, выделяют три типа дыхательной недостаточности:

- обструктивый тип;

- рестриктивный тип;

- смешанный тип.

Тахипно́э или «дыхание загнанного зверя» — учащённое поверхностное дыхание (ЧД свыше 20 дыхательных движений в минуту). Учащённое дыхание возникает обычно при раздражении дыхательного центра продуктами жизнедеятельности организма (углекислый газ). Наблюдается при анемии, лихорадке, заболеваниях крови. При желании может вызываться усилием воли (гипервентиляция), например, перед предполагаемой задержкой дыхания. При истерии частота дыхательных движений может достигать 60—80 в минуту.

Брадипно́э — патологическое урежение дыхания — развивается при понижении возбудимости дыхательного центра, либо при угнетении его функции, которое может быть вызвано повышением внутричерепного давления (опухоль головного мозга, менингит, кровоизлияние в мозг, отёк мозга) или воздействием на дыхательный центр накопившихся в значительных количествах в крови токсических продуктов метаболизма (уремия, печёночная или диабетическая кома, некоторые острые инфекционные заболевания и отравления)[4].

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια, дословно «безветрие»; отсутствие дыхания) — отсутствие или остановка дыхательных движений. Патологический процесс, связанный с патологией дыхательной мускулатуры, например, отравление ядом, действующим подобно кураре либо параличом дыхательного центра, например, в результате отёка мозга или черепно-мозговой травмы. Отдельно выделяют синдром обструктивного апноэ сна[5], вызываемый провисанием верхних дыхательных путей. Этот вид апноэ обычно встречается у людей, которые храпят во сне и является плохим прогностическим признаком в плане риска развития острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Так называемое рефлекторное или «ложное апноэ» иногда наступает при сильном раздражении кожи (например, при погружении тела в холодную воду). Апноэ (как патологическое состояние) также следует отличать от искусственно вызванной задержки дыхания (например, при погружении в жидкость) — в результате развившегося кислородного голодания (на фоне прекращения поступления кислорода из атмосферного воздуха в альвеолы) происходит отключение коры головного мозга (потеря сознания или прекращение процессов высшей нервной деятельности), после чего подкорковые и стволовые структуры (дыхательный центр) дают команду на вдох. Если при этом атмосферный воздух проникает в лёгкие, то по мере достижения кислородом тканей и органов (в том числе и ЦНС) происходит спонтанное восстановление сознания. Если тело находится в жидкой среде, то происходит проникновение жидкости в дыхательные пути и развивается утопление (обычное или «сухое», связанное с ларингоспазмом).

Если при этом атмосферный воздух проникает в лёгкие, то по мере достижения кислородом тканей и органов (в том числе и ЦНС) происходит спонтанное восстановление сознания. Если тело находится в жидкой среде, то происходит проникновение жидкости в дыхательные пути и развивается утопление (обычное или «сухое», связанное с ларингоспазмом).

Одышка или диспно́э — нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающееся ощущением нехватки воздуха. В случае патологических изменений сердечной мышцы одышка поначалу появляется при физической нагрузке, а затем возникает и в покое, особенно в горизонтальном положении (в связи с увеличением венозного возврата крови к сердцу), заставляя пациента принимать вынужденное положение сидя, способствующее депонированию венозной крови системы нижней полой вены в ногах (ортопное). Приступы резкой одышки (чаще ночные) при заболеваниях сердца — проявление сердечной астмы: одышка в этих случаях инспираторная (затруднён вдох). Экспираторная одышка (затруднён выдох) возникает при сужении просвета мелких бронхов и бронхиол (например, при бронхиальной астме) или при потере эластичности лёгочной ткани (например, при развитии хронической эмфиземе лёгких). «Мозговая» одышка возникает при непосредственном раздражении дыхательного центра (опухоли, кровоизлияния и другие этиологические факторы).

«Мозговая» одышка возникает при непосредственном раздражении дыхательного центра (опухоли, кровоизлияния и другие этиологические факторы).

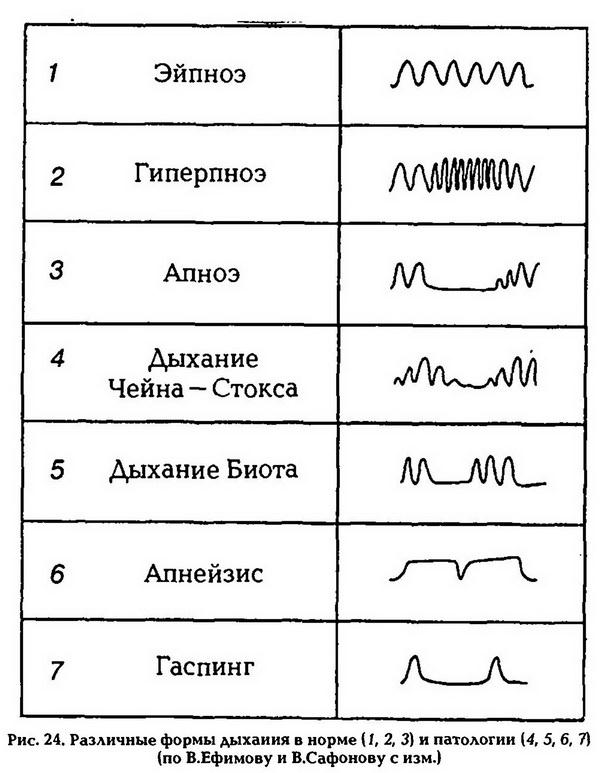

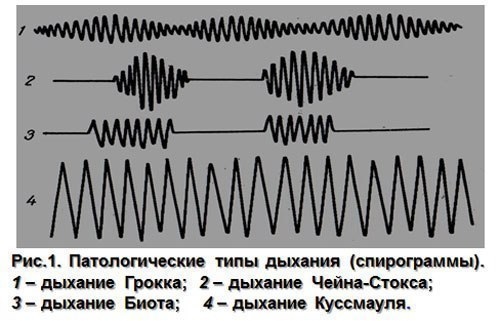

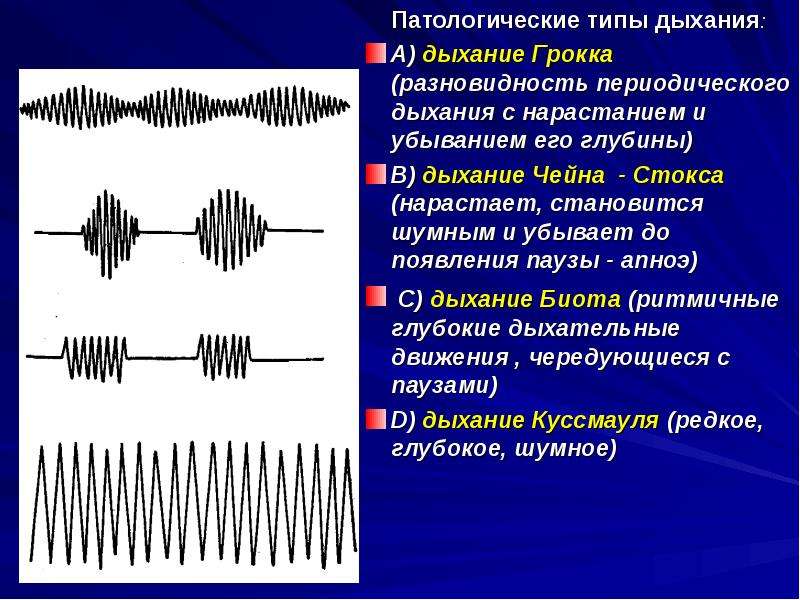

Патологические типы внешнего дыхания:

- периодическое дыхание по типу Чейна — Стокса — дыхание, при котором поверхностные и редкие дыхательные движения постепенно учащаются и углубляются и, достигнув максимума на пятый — седьмой вдох, вновь ослабляются и урежаются, после чего наступает пауза. Затем цикл дыхания повторяется в той же последовательности и переходит в очередную дыхательную паузу. Название дано по именам медиков Джона Чейна и Уильяма Стокса, в чьих работах начала XIX века этот симптом был впервые описан. Механизм патологического дыхания Чейна — Стокса объясняется снижением чувствительности дыхательного центра к СО2: во время фазы апноэ снижается парциальное напряжение кислорода в артериальной крови (РаО2) и нарастает парциальное напряжение углекислого газа (гиперкапния), что приводит к возбуждению дыхательного центра, и вызывает фазу гипервентиляции и гипокапнии (снижение PaCO2).

Дыхание Чейна — Стокса встречается в норме у детей младшего возраста, иногда у взрослых во время сна; патологическое дыхание Чейна — Стокса может быть обусловлено черепно-мозговой травмой, гидроцефалией, интоксикацией, выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, при сердечной недостаточности (за счёт увеличения времени кровотока от лёгких к мозгу).

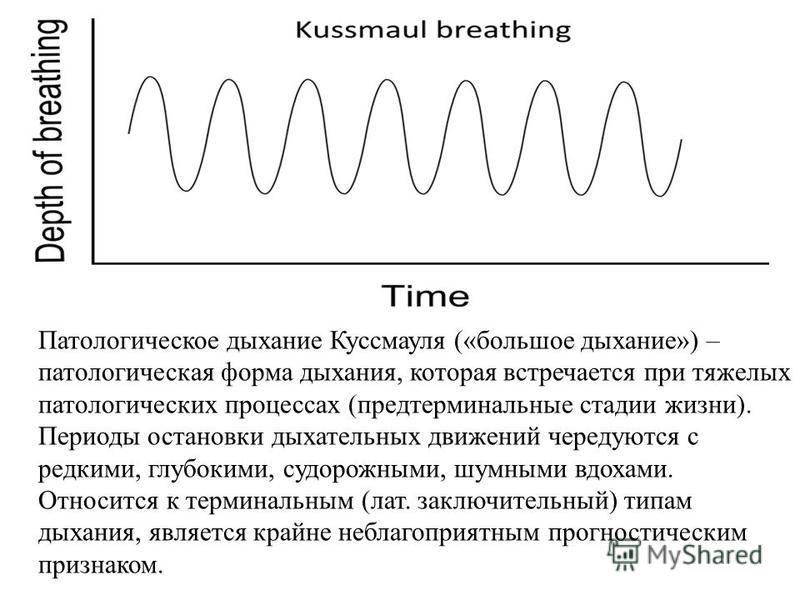

Дыхание Чейна — Стокса встречается в норме у детей младшего возраста, иногда у взрослых во время сна; патологическое дыхание Чейна — Стокса может быть обусловлено черепно-мозговой травмой, гидроцефалией, интоксикацией, выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, при сердечной недостаточности (за счёт увеличения времени кровотока от лёгких к мозгу). - большое и шумное дыха́ние Куссма́уля — глубокое, редкое, шумное дыхание[6], является одной из форм проявления гипервентиляции, часто ассоциируется с тяжёлым метаболическим ацидозом, в частности, диабетическим кетоацидозом, ацетонемическим синдромом (недиабетическим кетоацидозом) и терминальной стадии почечной недостаточности. Данный тип патологического дыхания носит имя Адольфа Куссмауля — немецкого врача, опубликовавшего своё исследование в 1874 году[7] и описавшего появление этого типа дыхания как знак комы и неминуемой смерти лиц с сахарным диабетом. В настоящее время в научной литературе упоминается как симптом Куссмауля — глубокое шумное ритмичное дыхание пациента, находящегося в бессознательном состоянии, вызываемое раздражением дыхательного центра ацетоуксусной и бета-оксимасляной кислотами.

Указывает на наличие метаболического ацидоза[8].

Указывает на наличие метаболического ацидоза[8].

Основные типы нарушений внешнего дыхания:

- альвеолярная гиповентиляция,

- альвеолярная гипервентиляция,

- нарушения лёгочной перфузии,

- нарушения вентиляционно-перфузионных отношений,

- нарушения диффузии.

Часто наблюдается сочетание типов нарушений.

Альвеолярная гиповентиляция

Альвеолярная гиповентиляция характеризуется недостаточной альвеолярной вентиляцией, в результате чего в кровь поступает меньше кислорода и обычно происходит недостаточный вывод из крови углекислого газа. Гиповентиляция приводит к снижению количества кислорода в крови (гипоксемия) и к увеличению количества углекислого газа в крови (гиперкапния).

Причины альвеолярной гиповентиляции:

- нарушения проходимости дыхательных путей,

- уменьшение дыхательной поверхности лёгких,

- нарушение расправления и спадения альвеол,

- патологические изменения грудной клетки,

- механические препятствия экскурсиям грудной клетки,

- расстройства деятельности дыхательной мускулатуры,

- расстройства центральной регуляции дыхания.

Нарушения проходимости дыхательных путей:

- спазм мелких бронхов (обструктивный бронхит, бронхиальная астма),

- западение языка;

- попадание в трахею или бронхи пищи, рвотных масс, инородных тел;

- закупорка дыхательных путей новорождённых слизью, мокротой или меконием;

- воспаление или отёк гортани;

- обтурация или компрессия опухолью или абсцессом.

Тканевое дыхание

Тканево́е или кле́точное дыхание — совокупность биохимических реакций, протекающих в клетках живых организмов, в процессе которых происходит окисление углеводов, липидов и аминокислот до углекислого газа и воды. Высвобожденная энергия запасается в химических связях макроэргических соединений (молекул аденозинтрифосфорной кислоты и других макроэргов) и может быть использована организмом по мере необходимости. Входит в группу процессов катаболизма. На клеточном уровне рассматривают два основных вида дыхания: аэробное (с участием окислителя-кислорода) и анаэробное. При этом физиологические процессы транспортировки к клеткам многоклеточных организмов кислорода и удалению из них углекислого газа рассматриваются как функция внешнего дыхания.

При этом физиологические процессы транспортировки к клеткам многоклеточных организмов кислорода и удалению из них углекислого газа рассматриваются как функция внешнего дыхания.

Аэро́бное дыха́ние. В цикле Кребса основное количество молекул АТФ вырабатывается по способу окислительного фосфорилирования на последней стадии клеточного дыхания: в электронтранспортной цепи. Здесь происходит окисление НАД∙Н и ФАДН2, восстановленных в процессах гликолиза, β-окисления, цикла Кребса и т. д. Энергия, выделяющаяся в ходе этих реакций, благодаря цепи переносчиков электронов, локализованной во внутренней мембране митохондрий (у прокариот — в цитоплазматической мембране), трансформируется в трансмембранный протонный потенциал. Фермент АТФ-синтаза использует этот градиент для синтеза АТФ, преобразуя его энергию в энергию химических связей. Подсчитано, что молекула НАД∙Н может дать в ходе этого процесса 2,5 молекулы АТФ, ФАДН2 — 1,5 молекулы. Конечным акцептором электрона в дыхательной цепи аэробов является кислород.

Анаэро́бное дыха́ние — биохимический процесс окисления органических субстратов или молекулярного водорода с использованием в дыхательной ЭТЦ в качестве конечного акцептора электронов вместо O2 других окислителей неорганической или органической природы. Как и в случае аэробного дыхания, выделяющаяся в ходе реакции свободная энергия запасается в виде трансмембранного протонного потенциала, использующегося АТФ-синтазой для синтеза АТФ.

Дыхание и физические нагрузки

При физических нагрузках дыхание, как правило, усиливается. Обмен веществ ускоряется, мышцам требуется больше кислорода.

Приборы для исследования параметров дыхания

- Капнограф — прибор для измерения и графического отображения содержания углекислоты в воздухе, выдыхаемом пациентом, в течение определённого периода времени.

- Пневмограф — прибор для измерения и графического отображения частоты, амплитуды и формы дыхательных движений, в течение определённого периода времени.

- Спирограф — прибор для измерения и графического отображения динамических характеристик дыхания.

- Спирометр — прибор для измерения ЖЁЛ (жизненной ёмкости лёгких).

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 Физиология человека. В 3-х т. Т. 2. Пер с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 1996. — 313 с.: ил. — ISBN 5-03-002544-8.

- ↑ Нормальная физиология человека / под ред. Б. И. Ткаченко. — 2-е изд. — М.: Медицина, 2005. — С. 474. — 928 с. — ISBN 5-225-04240-6.

- ↑ Анатомия человека / Привес М. Г., Лысенков Н. К.. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1985. — С. 300—314. — 672 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 110 000 экз.

- ↑ Пропедевтика внутренних болезней / В. Х. Василенко. — 3-е изд.

, перераб. и доп. — М.: Медицина, 1989. — С. 93. — 512 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 100 000 экз. — ISBN 5-225-01540-9.

, перераб. и доп. — М.: Медицина, 1989. — С. 93. — 512 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 100 000 экз. — ISBN 5-225-01540-9. - ↑ Синдром обструктивного апноэ сна.

- ↑ Клиническая эндокринология. Руководство / Старкова Н. Т. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб: Питер, 2002. — С. 244. — 576 с. — («Спутник Врача»). — 4000 экз. — ISBN 5-272-00314-4.

- ↑ Kussmaul A. Zur Lehre vom Diabetes mellitus. Über eine eigenthümliche Todesart bei Diabetischen, über Acetonämie, Glycerin-Behandlung des Diabetes und Einspritzungen von Diastase in’s Blut bei dieser Krankheit// Deutsches Archiv für klinische Medicin, Leipzig. — 1874, 14. — P. 1-46. // English translation in Ralph Hermon Major (1884—1970), Classic Descriptions of Disease. Springfield, C. C. Thomas, 1932. 2nd edition, 1939, 3rd edition, 1945.

- ↑ Симптомы и синдромы в эндокринологии / Под ред. Ю. И. Караченцева. — 1-е изд. — Х.

: ООО «С.А.М.», Харьков, 2006. — С. 15-16. — 227 с. — (Справочное пособие). — 1000 экз. — ISBN 978-966-8591-14-3.

: ООО «С.А.М.», Харьков, 2006. — С. 15-16. — 227 с. — (Справочное пособие). — 1000 экз. — ISBN 978-966-8591-14-3.

Литература

- Дыхание // Малая медицинская энциклопедия. — Т. 2. — С. 146.

Ссылки

Дыхание — Википедия

Дыха́ние (лат. respiratio) — основная форма диссимиляции у животных, растений и многих микроорганизмов. Дыхание — это физиологический процесс, обеспечивающий нормальное течение метаболизма (обмена веществ и энергии) живых организмов и способствующий поддержанию гомеостаза (постоянства внутренней среды), получая из окружающей среды кислород (О2) и отводя в окружающую среду в газообразном состоянии некоторую часть продуктов метаболизма организма (СО2, H2O и другие). В зависимости от интенсивности обмена веществ человек выделяет через лёгкие в среднем около 5 — 18 литров углекислого газа (СО2), и 50 граммов воды в час. А с ними — около 400 других примесей летучих соединений, в том числе и ацетон. В процессе дыхания богатые химической энергией вещества, принадлежащие организму, окисляются до бедных энергией конечных продуктов (диоксида углерода и воды), используя для этого молекулярный кислород.

В процессе дыхания богатые химической энергией вещества, принадлежащие организму, окисляются до бедных энергией конечных продуктов (диоксида углерода и воды), используя для этого молекулярный кислород.

Под внешним дыханием понимают газообмен между организмом и окружающей средой, включающий поглощение кислорода и выделение углекислого газа, а также транспорт этих газов внутри организма по системе дыхательных трубочек (трахейнодышащие насекомые) или в системе кровообращения.

Клеточное дыхание включает биохимические процессы транспортировки белков через клеточные мембраны; а также собственно окисление в митохондриях, приводящее к преобразованию химической энергии пищи.

У организмов, имеющих большие площади поверхности, контактирующие с внешней средой, дыхание может происходить за счёт диффузии газов непосредственно к клеткам через поры (например, в листьях растений, у полостных животных). При небольшой относительной площади поверхности транспорт газов осуществляется за счёт циркуляции крови (у позвоночных и других) либо в трахеях (у насекомых).

Дыхание у растений

Все растения в светлое время суток поглощают углекислый газ, а вырабатывают кислород — это фаза роста. Ночью фаза сна, происходит обратный процесс: кислород поглощается в процессе дыхания, выделяется углекислый газ, количество выделяемого СО2 ничтожно[источник не указан 270 дней] и не обсуждается учеными.

Общие принципы организации процесса дыхания на молекулярном уровне у растений и животных схожи. Однако в связи с тем, что растения ведут прикрепленный образ жизни, их метаболизм постоянно должен подстраиваться к изменяющимся внешним условиям, поэтому и их клеточное дыхание имеет некоторые особенности (дополнительные пути окисления, альтернативные ферменты).

Газообмен с внешней средой осуществляется через устьица и чечевички, трещины в коре (у деревьев).

Дыхание у человека

Взрослый человек, находясь в состоянии покоя, совершает в среднем 14 дыхательных движений в минуту[1]. Вместе с тем, частота дыхания может претерпевать значительные колебания (от 10 до 18 за минуту)[1]. У детей частота дыхания составляет 20-30 дыхательных движений в минуту; у грудных детей — 30-40; у новорождённых — 40-60[1].

У детей частота дыхания составляет 20-30 дыхательных движений в минуту; у грудных детей — 30-40; у новорождённых — 40-60[1].

В течение одного вдоха (в спокойном состоянии) в лёгкие поступает 400—500 мл воздуха. Этот объём воздуха называется дыхательным объёмом (ДО). Такое же количество воздуха поступает из лёгких в атмосферу в течение спокойного выдоха. Максимально глубокий вдох составляет около 2000 мл воздуха. Максимальный выдох также составляет около 2000 мл.

После максимального выдоха в лёгких остаётся воздух в количестве около 1500 мл, называемый остаточным объёмом лёгких. После спокойного выдоха в лёгких остаётся примерно 3000 мл. Этот объём воздуха называется функциональной остаточной ёмкостью (ФОЁ) лёгких.

Благодаря ФОЁ в альвеолярном воздухе поддерживается относительно постоянное соотношение содержания кислорода и углекислого газа, так как ФОЁ в несколько раз больше ДО. Только 2/3 ДО достигает альвеол, который называется объёмом альвеолярной вентиляции.

Взрослый человек (при дыхательном объёме 0,5 литра и частоте 14 дыхательных движений в минуту) пропускает через лёгкие 7 литров воздуха в минуту[1]. В состоянии физической нагрузки минутный объём дыхания может достигать 120 литров в минуту[1].

При спокойном дыхании соотношение вдоха и выдоха по времени составляет 1:1,3[2].

Без дыхания человек обычно может прожить до 5-7 минут, после чего наступают потеря сознания, необратимые изменения в мозге и смерть.

Дыхание — одна из немногих способностей организма, которая может контролироваться сознательно и неосознанно. При частом и поверхностном дыхании возбудимость нервных центров повышается, а при глубоком — наоборот, снижается.

Виды дыхания: глубокое и поверхностное, частое и редкое, верхнее, среднее (грудное) и нижнее (брюшное).

Особые виды дыхательных движений наблюдаются при икоте и смехе.

Внешнее дыхание

Дыхание у человека включает внешнее дыхание и тканевое дыхание.

Функция внешнего дыхания обеспечивается как дыхательной системой, так и системой кровообращения. Атмосферный воздух попадает в лёгкие из носоглотки (где предварительно очищается от механических примесей, увлажняется и согревается) через гортань и трахеобронхиальное дерево (трахею,

Дыхание — Википедия

Дыха́ние (лат. respiratio) — основная форма диссимиляции у животных, растений и многих микроорганизмов. Дыхание — это физиологический процесс, обеспечивающий нормальное течение метаболизма (обмена веществ и энергии) живых организмов и способствующий поддержанию гомеостаза (постоянства внутренней среды), получая из окружающей среды кислород (О2) и отводя в окружающую среду в газообразном состоянии некоторую часть продуктов метаболизма организма (СО2, H2O и другие). В зависимости от интенсивности обмена веществ человек выделяет через лёгкие в среднем около 5 — 18 литров углекислого газа (СО2), и 50 граммов воды в час. А с ними — около 400 других примесей летучих соединений, в том числе и ацетон. В процессе дыхания богатые химической энергией вещества, принадлежащие организму, окисляются до бедных энергией конечных продуктов (диоксида углерода и воды), используя для этого молекулярный кислород.

Под внешним дыханием понимают газообмен между организмом и окружающей средой, включающий поглощение кислорода и выделение углекислого газа, а также транспорт этих газов внутри организма по системе дыхательных трубочек (трахейнодышащие насекомые) или в системе кровообращения.

Клеточное дыхание включает биохимические процессы транспортировки белков через клеточные мембраны; а также собственно окисление в митохондриях, приводящее к преобразованию химической энергии пищи.

У организмов, имеющих большие площади поверхности, контактирующие с внешней средой, дыхание может происходить за счёт диффузии газов непосредственно к клеткам через поры (например, в листьях растений, у полостных животных). При небольшой относительной площади поверхности транспорт газов осуществляется за счёт циркуляции крови (у позвоночных и других) либо в трахеях (у насекомых).

Дыхание у растений

Все растения в светлое время суток поглощают углекислый газ, а вырабатывают кислород — это фаза роста. Ночью фаза сна, происходит обратный процесс: кислород поглощается в процессе дыхания, выделяется углекислый газ, количество выделяемого СО2 ничтожно[источник не указан 270 дней] и не обсуждается учеными.

Общие принципы организации процесса дыхания на молекулярном уровне у растений и животных схожи. Однако в связи с тем, что растения ведут прикрепленный образ жизни, их метаболизм постоянно должен подстраиваться к изменяющимся внешним условиям, поэтому и их клеточное дыхание имеет некоторые особенности (дополнительные пути окисления, альтернативные ферменты).

Газообмен с внешней средой осуществляется через устьица и чечевички, трещины в коре (у деревьев).

Дыхание у человека

Взрослый человек, находясь в состоянии покоя, совершает в среднем 14 дыхательных движений в минуту[1]. Вместе с тем, частота дыхания может претерпевать значительные колебания (от 10 до 18 за минуту)[1]. У детей частота дыхания составляет 20-30 дыхательных движений в минуту; у грудных детей — 30-40; у новорождённых — 40-60[1].

В течение одного вдоха (в спокойном состоянии) в лёгкие поступает 400—500 мл воздуха. Этот объём воздуха называется дыхательным объёмом (ДО). Такое же количество воздуха поступает из лёгких в атмосферу в течение спокойного выдоха. Максимально глубокий вдох составляет около 2000 мл воздуха. Максимальный выдох также составляет около 2000 мл.

После максимального выдоха в лёгких остаётся воздух в количестве около 1500 мл, называемый остаточным объёмом лёгких. После спокойного выдоха в лёгких остаётся примерно 3000 мл. Этот объём воздуха называется функциональной остаточной ёмкостью (ФОЁ) лёгких.

Благодаря ФОЁ в альвеолярном воздухе поддерживается относительно постоянное соотношение содержания кислорода и углекислого газа, так как ФОЁ в несколько раз больше ДО. Только 2/3 ДО достигает альвеол, который называется объёмом альвеолярной вентиляции.

Взрослый человек (при дыхательном объёме 0,5 литра и частоте 14 дыхательных движений в минуту) пропускает через лёгкие 7 литров воздуха в минуту[1]. В состоянии физической нагрузки минутный объём дыхания может достигать 120 литров в минуту[1].

При спокойном дыхании соотношение вдоха и выдоха по времени составляет 1:1,3[2].

Без дыхания человек обычно может прожить до 5-7 минут, после чего наступают потеря сознания, необратимые изменения в мозге и смерть.

Дыхание — одна из немногих способностей организма, которая может контролироваться сознательно и неосознанно. При частом и поверхностном дыхании возбудимость нервных центров повышается, а при глубоком — наоборот, снижается.

Виды дыхания: глубокое и поверхностное, частое и редкое, верхнее, среднее (грудное) и нижнее (брюшное).

Особые виды дыхательных движений наблюдаются при икоте и смехе.

Внешнее дыхание

Нарушение дыхания. Причины. Типы. Лечение

Любое значительное отклонение ритма и глубины дыхания от нормальных показателей, возникающее как под влиянием внешних причин, так и в результате заболеваний называется — Нарушение дыхания.

Причины нарушения дыхания

Такое состояние может быть следствием:

- Заболеваний аллергической природы;

- Болезней легких;

- Отравлений различного происхождения;

- Сахарного диабета;

- Болезней головного мозга и их осложнений;

- Шока.

Типы нарушения дыхания

Существуют несколько типов нарушений дыхательного процесса, которые обусловлены различными причинами, имеют разное происхождение и характерные признаки, позволяющие правильно оценить состояние пациента, составить дальнейший прогноз заболевания и провести грамотное лечение.

Шумное дыхание

Происходит в результате нарушения дыхательных движений из-за сужения просвета дыхательных путей. Причиной также могут являться заболевания, изменение характеристик дыхания, спровоцированные внешними факторами. Если патологический процесс затрагивает верхние отделы дыхательных путей, наблюдается инспираторная одышка — стенотическое дыхание, для которого характерной чертой служит затрудненный вдох.

При сильном сужении бронхов и трахеи новообразованиями или воспалениями возникает свистящее стридорозное дыхание. Оно носит приступообразный характер. Дыхание со свистом и затрудненным выдохом типично для бронхиальной астмы, которая вызывает обструкцию бронхов и появление экспираторной одышки.

Апноэ

Для него характерна внезапная и резкая остановка дыхания, которая вызывается гипервентиляцией легких. Появляется она в процессе глубокого дыхания и влечет за собой падение уровня CO2 и нарушение нормального баланса газов в крови. При этом отмечается дыхательных каналов, поэтому воздух проходит по ним с прохождение воздуха через нос и рот прекращается.

В осложненных случаях апноэ возможно резкое снижение АД, тахикардия, судорожный синдром, а затем потеря сознания и остановка деятельности сердца.

Нарушения характеристик дыхания

Определяют их по небольшим паузам в дыхательном процессе и возникают они по различным причинам. Нарушения происходят, если:

- Накапливается большое количество шлаков и токсинов в крови;

- Происходит кислородное голодание или интоксикация избыточной углекислотой, по причине нарушения кровообращения, интоксикаций, некоторых заболеваний;

- Образуется отек ствола мозга как следствие травм головы и позвоночника;

- Происходит заражение вирусным энцефаломиелитом, что приводит к соответствующим изменениям в отделе мозга, ответственном за процессы дыхания.

К нарушениям характеристик дыхания могут приводить мозговые кровоизлияния, спазмы сосудов мозга и инсульты.

Дыхание Биота

Бывает спровоцировано поражениями ЦНС с последующим снижением активности мозговых центров, отвечающих за дыхание. Специфический признак дыхания Биота — чередование долгих пауз и дыхательных движений, не имеющих отклонений от нормальных показателей.

Появляется оно после перенесенных шоков, стрессов, нарушений кровообращения. Причиной также могут стать отравления и вирусные энцефаломиелиты. Иногда это дыхание бывает вызвано туберкулезным менингитом.

Дыхание Чейна-Стокса

Относится к периодической форме. Определяется по дыханию, которое сначала учащается и углубляется до предельных значений, а потом в том же ритме переходит на замедленное и поверхностное, с образованием небольшой остановки в конце цикла. Затем все повторяется сначала.

Этот тип дыхания вызван в основном избыточным содержанием в крови углекислого газа и снижением работы дыхательного центра. Часто встречается у малышей, но исчезает по достижению ими старшего возраста.

У взрослых дыхание Чейна-Стокса диагностируют в случае:

- Проблем мозгового кровообращения;

- Интоксикации,

- Уремической или диабетической комы;

- Травм головы и мозга;

- Атеросклероза;

- Сердечной недостаточности;

- Гидроцефалии.

Аналогичное нарушение дыхательного процесса также может быть спровоцировано приступом астмы.

Дыхание Куссмауля

Патология, при которой нарушения выражаются в глубоком вдохе, ритмичных, но редких дыхательных движениях, усиленном выдохе. Встречается у пациентов, находящихся в состояниях комы. Причинами дыхания Куссмауля могут также стать интоксикация и болезни, изменяющие в организме кислотно-щелочной баланс, а также обезвоживание.

Тахипноэ

Тахипноэ — разновидность одышки. Дыхание ритмично, но поверхностно, что вызывает недостаточность легочной вентиляции. Длительность приступа может составлять несколько дней. Может быть симптомом некоторых болезней, а у здоровых людей отмечается в результате нервного перевозбуждения, после физического переутомления, а затем исчезает.

Что нужно делать при расстройствах дыхания

В зависимости от характерных признаков нарушения дыхательной функции, рекомендуется обратиться к следующим специалистам:

- Токсикологу при отравлениях;

- Аллергологу, чтобы исключить развитие астмы;

- Инфекционисту после перенесенных инфекционных болезней;

- Неврологу после шоковых состояний и стресса.

Общую консультацию могут провести сомнолог, эндокринолог, онколог, травматолог. В случае если у человека происходит внезапная остановка дыхания или удушье, необходимо срочно звонить в скорую помощь.

Следует напомнить, что все рекомендации являются советами, а не указаниями по лечению, так как каждый случай уникален в своём роде и без нужных анализов и рекомендаций врача вряд ли помогут окончательно победить эту хворь.

Так что лечитесь, но не сильно углубляйтесь в самолечение.

Выздоравливайте!

Похожие записи:

детей с нарушениями дыхания во сне

Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна Университета Иешивы изучили более 11000 детей и опубликовали свои выводы в сегодняшнем (5 марта 2012 г.) издании Pediatrics. Они показали, что у детей младшего возраста с нарушением дыхания во сне обычно развиваются поведенческие трудности, такие как гиперактивность и агрессивность, а также эмоциональные симптомы и трудности в отношениях со сверстниками.

Руководитель исследования, Карен Бонук, Ph.D., профессор семейной и социальной медицины, акушерства и гинекологии, а также здоровья женщин в Einstein, сказал:

«Это самое убедительное на сегодняшний день доказательство того, что храп, дыхание через рот и апноэ [аномально длинные паузы при дыхании во время сна] могут имеют серьезные поведенческие и социально-эмоциональные последствия для детей… Родители и педиатры должны уделять больше внимания нарушенному дыханию во сне у маленьких детей, возможно, уже в первый год жизни.

Нарушение дыхания во сне (SDB) — это общий термин для различных затруднений дыхания, которые могут повлиять на человека во время сна, храп (который обычно связан с дыханием через рот) является наиболее распространенным, а также апноэ во сне, когда дыхание периодически нарушается.

SDB, как сообщается, достигает пика в возрасте от двух до шести лет, но также встречается у детей младшего возраста. По данным Американской академии отоларингологии «Хирургия здоровья и шеи» (AAO-HNS), примерно каждый десятый ребенок храпит регулярно, а от 2 до 4 процентов страдает апноэ во сне.Частые причины SDB — увеличенные миндалины или аденоиды.

Рональд Д. Червин, доктор медицинских наук, соавтор исследования, профессор медицины сна и неврологии в Мичиганском университете поясняет:

«До сих пор у нас действительно не было убедительных доказательств того, что SDB на самом деле предшествовали проблемному поведению, например, гиперактивности … Предыдущие исследования, предполагавшие возможную связь между симптомами SDB и последующими поведенческими проблемами, не были окончательными, поскольку они включали только небольшое количество пациентов, короткие наблюдения за одним симптомом SDB или ограниченный контроль переменных например, низкая масса тела при рождении, которая может исказить результаты.Но это исследование ясно показывает, что симптомы SDB действительно предшествуют поведенческим проблемам, и настоятельно предполагает, что симптомы SDB вызывают эти проблемы ».

В исследовании Университета Иешива использовались данные британской программы, известной как Продольное исследование родителей и детей Avon. Родителей попросили заполнить анкеты о привычках сна и дыхания их детей на разных этапах их развития от 6 до 69 месяцев. Доктор Бонук оценил, что родители особенно точно описывают привычки своих детей.

В возрасте от четырех до семи лет родители заполнили дополнительный отчет, называемый Опросником сильных сторон и трудностей (SDQ), который широко используется для оценки поведения.

SDQ содержит шкалы для описания поведенческих паттернов ребенка, в том числе:

- Невнимательность / гиперактивность

- Эмоциональные симптомы (тревога и депрессия)

- Проблемы со сверстниками

- Проблемы поведения (агрессивность и нарушение правил)

- Социальное поведение (совместное использование) , полезность и т. д.)

Исследователи также контролировали 15 потенциальных смешивающих переменных, которые включали такие вопросы, как социально-экономический статус, курение матери в течение первого триместра беременности и низкий вес при рождении.

Результаты были очевидны:

- Дети с симптомами, которые достигли пика ранее в 6 или 18 месяцев, имели на 40 и 50 процентов больше шансов испытать поведенческие проблемы в возрасте 7 лет, по сравнению с детьми с нормальным дыханием.

- Дети с наиболее серьезными поведенческими проблемами — это дети с симптомами SDB, которые сохранялись в течение всего периода оценки и стали наиболее серьезными к 30 месяцам.

Исследователи считают, что SDB может вызвать поведенческие проблемы, воздействуя на мозг несколькими способами:

- Снижение уровня кислорода и повышение уровня углекислого газа в префронтальной коре

- Нарушение восстановительных процессов сна

- Нарушение баланса различных клеточных и химический

Поведенческие проблемы, возникающие в результате этих неблагоприятных воздействий на мозг, включают нарушения исполнительного функционирования (т.д., способность обращать внимание, планировать наперед и организовывать), способность подавлять поведение и способность саморегулировать эмоции и возбуждение.

Доктор Бонук продолжил, что:

«Мы обнаружили, что у детей с нарушенным дыханием во сне вероятность развития нейроповеденческих проблем к 7 годам на 40–100 процентов выше, чем у детей без проблем с дыханием… Наибольший рост наблюдался в отношении гиперактивности. , но мы увидели значительное увеличение по всем пяти поведенческим показателям…

Хотя храп и апноэ относительно распространены у детей, педиатры и семейные врачи обычно не проверяют дыхание на нарушение сна… Во многих случаях врач просто спрашивает родителей: « Как ваш ребенок спит? »Вместо этого врачи должны специально спросить родителей, испытывают ли их дети один или несколько симптомов: храп, дыхание ртом или апноэ, вызванное SDB.

Доктор Бонук также пояснил, что родители должны знать, что храп их ребенка может быть признаком будущих или текущих поведенческих проблем, и могут рассмотреть возможность обращения к семейному врачу за оценкой у отоларинголога (уха, носа и горлового врача) или специалиста по сну. Хирургия обычно является первым и наиболее эффективным лечением, поскольку SDB обычно считается механической проблемой, хотя потеря веса также может помочь в случаях, когда ребенок страдает ожирением.

То, что исследование д-ра Бонака не проясняет, так это то, что возможны ли другие отношения, например, что поведенческие проблемы ребенка в течение дня могут быть частью причины его беспокойного или плохого дыхания во сне. ночь.

Статья доктора Бонака озаглавлена «Нарушение дыхания во время сна в популяционной когорте: поведенческие исходы через 4 и 7 лет».

Помимо доктора Бонака, другими участниками Эйнштейна были Кэтрин Фриман, докторP.H., и Линчжи Сюй, доктор философии. Исследование было поддержано грантами Национального института сердца, легких и крови, входящего в состав Национальных институтов здоровья.

Написано Рупертом Шепардом

Что вам нужно знать

Агональное дыхание — это медицинский термин, используемый для описания затрудненного дыхания или удушья. Часто это симптом неотложной медицинской помощи, такой как инсульт или остановка сердца.

Задыхание, связанное с агональным дыханием, не является истинным дыханием, а скорее рефлексом ствола мозга.Агональное дыхание часто возникает из-за того, что сердце больше не циркулирует богатой кислородом крови. В других случаях это может быть связано с тем, что легкие не получают достаточно кислорода.

Если у человека начинается агональное дыхание, ему следует немедленно отправиться в больницу или получить неотложную медицинскую помощь, если только он не находится в условиях, предназначенных для конца их жизни. Хотя это и не всегда так, агональное дыхание может указывать на неминуемую смерть человека.

Агональное дыхание может длиться до нескольких часов или состоять только из пары вдохов.

Агональное дыхание может звучать так:

- задыхается

- фыркает

- затрудненное дыхание

- возможно стон

Человек также может проявлять некоторые признаки подергивания мышц во время агонального дыхания.

В конечном итоге причина агонального дыхания определяет, как долго оно длится и какие другие симптомы его сопровождают.

Агональное дыхание часто является результатом остановки сердца или инсульта. Во время приступа агонального дыхания человек может потерять сознание.

Некоторые дополнительные симптомы, которые могут возникнуть при инсульте, включают:

- нарушение координации

- опущенное лицо

- быстрое начало головной боли

- неспособность четко говорить

- половина тела становится слабой

- неспособность понимать другие, когда говорят

Агональное дыхание иногда путают с другим явлением, называемым «предсмертным хрипом». Предсмертный хрип — это скорее булькающий звук, вызванный слизью или слюной, которые попадают в грудь, когда человек умирает.Напротив, агональное дыхание часто представляет собой короткий период ненормального дыхания.

Есть некоторые другие типы дыхания, которые также можно принять за агональное дыхание. Затрудненное дыхание отличается тем, что воздух все еще поступает в мозг. Некоторые частые причины затрудненного дыхания включают:

Агональное дыхание имеет две основные причины: остановку сердца и церебральную ишемию, которая представляет собой тип инсульта, вызванный сокращением поступления богатой кислородом крови в мозг.

При остановке сердца возникают проблемы с электрической системой сердца.Из-за этой проблемы сердце человека бьется нерегулярно, что называется аритмией.

Во время остановки сердца сердце продолжит перекачивать кровь и кислород в мозг и другие жизненно важные органы в течение короткого времени. Однако недостаток кислорода заставит человека задыхаться. Обычно это длится всего несколько минут.

По данным Американской кардиологической ассоциации, если у человека случился сердечный приступ, у него с большей вероятностью разовьется остановка сердца.

Два типа инсульта могут вызвать церебральную ишемию:

- геморрагический инсульт, вызванный кровотечением из кровеносного сосуда в головном мозге

- мини-инсульт, вызванный закупоркой кровеносного сосуда в головном мозге

Однако, любое состояние, которое блокирует попадание крови в мозг, может вызвать церебральную ишемию.Если церебральная ишемия длится слишком долго, недостаток кислорода может привести к необратимому повреждению мозга.

Если человек начинает задыхаться или испытывает затрудненное дыхание, у него появляются признаки серьезного основного заболевания и требуется немедленное лечение.

Если кто-то начинает задыхаться, человек с ним должен немедленно вызвать скорую помощь. Сообщите оператору о любых симптомах и опишите затрудненное дыхание или затрудненное дыхание, которое проявляет человек.

Необходимо немедленно лечить агональное дыхание.

Человек с остановкой сердца часто падает или падает на землю. Если это произойдет, выполняйте компрессию грудной клетки для СЛР до прибытия медработников. Если вы не знаете, как делать СЛР, спросите диспетчера, что делать.

В некоторых ситуациях человека с остановкой сердца можно оживить с помощью автоматического внешнего дефибриллятора (AED). Если это недоступно, лучший вариант — компрессия грудной клетки.

Если СЛР и АВД неэффективны для восстановления нормального сердечного ритма, врачи, вероятно, будут использовать аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы помочь восстановить дыхание и правильное сердцебиение.

После восстановления сердцебиения врачи часто прописывают лекарства, помогающие поддерживать нормальное кровяное давление.

Агональное дыхание может быть фатальным из-за недостатка кислорода, поступающего в мозг. Иногда люди могут спасти жизнь человека, выполняя компрессию грудной клетки, пока помощь уже в пути.

Когда прибудут медработники, они часто смогут сохранить сердце, мозг и другие жизненно важные органы, одновременно стабилизируя человека.

Аномальный паттерн дыхания — проблемы с астмой

С более чем триста миллионами больных по всему миру и более чем двадцатью тремя миллионами только здесь, в Америке, астма является одной из самых распространенных медицинских проблем на планете.В отличие от других заболеваний, его распространенность за последние сорок лет фактически увеличилась. Астма также является очень серьезной проблемой, которая может вызвать ряд серьезных медицинских проблем, включая бессознательное состояние, повреждение мозга и даже смерть в тяжелых случаях. Ежегодно астма вызывает более двухсот пятидесяти тысяч смертей, что подчеркивает ее опасность.

Поскольку с астмой связано так много разных проблем, диагностика этой проблемы важна для каждого.Один из ключевых способов сделать это — знать все симптомы, но существует множество различных симптомов астмы, и многие из них могут быть связаны с другими проблемами. Только врач может поставить конкретный диагноз, но аномальное дыхание, безусловно, является одним из наиболее частых симптомов этого состояния. Это может быть регулярно возникающая проблема, которая возникает на хронической основе или может просто сопровождать обострения, известные как приступы астмы. В любом случае ненормальное дыхание может быть одним из многих признаков того, что астма может быть проблемой для вас.

Существует несколько различных типов аномального дыхания, которые могут возникнуть при астме. В большинстве случаев это связано с тем, что выдох занимает гораздо больше времени, чем вдох. Астма приводит к сужению воздуховодов в легких из-за хронического воспаления, и когда это происходит, становится намного труднее дышать. Если проход, ведущий наружу, сильно сужен, а проход, ведущий внутрь, сужен лишь незначительно, тогда вполне логично, почему эти аномальные дыхательные паттерны являются таким регулярным симптомом астмы.

Аномальное дыхание — один из наиболее часто игнорируемых симптомов астмы, который часто не нужен для окончательного диагноза, поскольку широкий спектр других симптомов часто приводит к постановке диагноза задолго до того, как их даже заметят. Тем не менее, это действительно один из наиболее распространенных симптомов, которые вы можете испытывать при астме, и тот, о котором вы, вероятно, станете остро осознавать со временем. Если вы предполагаете, что у вас астма по какой-либо причине, убедитесь, что вы нанесете визит врачу как можно скорее.Это лучший способ справиться с этой опасной болезнью.

Различные типы аномального дыхания

Существует множество состояний и заболеваний, которые могут привести к развитию аномального дыхания. Понимание того, что представляют собой эти патологические паттерны дыхания, может помочь вам определить причину их возникновения, что позволит вам получить необходимое лечение. Чтобы лучше понять, когда вы испытываете эти ненормальные модели дыхания, важно сначала понять, каковы нормальные модели дыхания.Нормальное дыхание обычно проявляется медленными вдохами через нос, которые носят диафрагмальный характер и не требуют никаких усилий. Нормальные модели дыхания также полностью не слышны, что означает отсутствие хрипов, одышки, зрения, глубоких вдохов и выдохов. Теперь, когда вы знаете, что представляет собой нормальное дыхание, пришло время узнать о множестве различных типов патологического дыхания, которые могут повлиять на вас.

Апноэ

Это в основном называется отсутствием дыхания, которое обычно носит временный характер.Апноэ возникает, когда вы спите, поэтому его трудно обнаружить. Это происходит, когда верхние дыхательные пути сжимаются через разные промежутки времени в течение ночи. Последствия этого ненормального дыхания включают ненормальное дыхание во время сна и сильную усталость в течение дня.

Eupnea

Это термин, используемый для обозначения нормального дыхания. Этот термин иногда может быть важным, когда речь идет о паттернах дыхания, поскольку он помогает определить, связана ли проблема с дыханием с дыханием или чем-то еще.Если у человека диагностировано эупноэ, это означает, что нарушение дыхания возникает из-за некоторой дополнительной проблемы.

Ортопноэ

Это ненормальный паттерн дыхания, который проявляется в том, что человек может нормально дышать в любом вертикальном положении, но совсем не может дышать в положении лежа. Обычно это признак того, что вы страдаете сердечной недостаточностью.

Одышка

Это тип субъективных ощущений, не связанных с внешним раздражителем.Когда вы достаточно напрягаетесь, вы обычно испытываете одышку. Если вы чувствуете такой характер дыхания во время отдыха, это может быть поводом для беспокойства. Другой формой одышки является пароксизмальная ночная одышка, которая представляет собой тяжелую по своей природе одышку, которая будит вас во время сна.

Гиперпноэ

Это увеличивает глубину вашего дыхания, что бывает трудно заметить. Обычно это происходит, когда вы тренируетесь, но ненормально, когда вы испытываете какие-либо состояния, при которых вам не хватает кислорода.

Гипервентиляция

Это распространенный тип ненормального дыхания, который возникает, когда у вас повышенная частота и глубина дыхания, что вызывает у вас головокружение, слабость, неустойчивость и головокружение, в основном из-за того, что в вашей крови недостаточно углекислого газа. . Причины могут быть связаны с травмой головы или обычным беспокойством.

Гиповентиляция

Это происходит, когда ваше дыхание либо слишком медленное, либо слишком поверхностное, а это означает, что вентиляции недостаточно для удовлетворения потребностей вашего тела.Когда вы страдаете от этого ненормального дыхания, ваша кровь будет иметь повышенное количество углекислого газа вместе со снижением общего уровня кислорода.

Тахипноэ

По сути, это состояние проявляется в учащенном дыхании с ненормальным ритмом. В отличие от глубоких и быстрых вдохов при гипервентиляции, дыхание при тахипноэ является частым и поверхностным. Это происходит, когда в легких и кровотоке слишком много углекислого газа.Это может быть вызвано такими хроническими состояниями, как тревога, астма или заболевание легких.

Дыхание Куссмауля

Под влиянием этого состояния вы почувствуете дыхание с повышенной частотой и глубиной, что вызовет тип дыхания с глубоким вздохом. Такой паттерн дыхания обычно связан с развитием метаболического ацидоза, который возникает, когда в вашем организме слишком много кислоты. Изменения в вашем дыхании будут происходить в течение длительного периода времени и могут быть вызваны диабетом.

Дыхание Чейна-Стокса

Этот паттерн дыхания проявляется в постепенном увеличении как частоты, так и объема дыхания. Как только это увеличение происходит, частота и объем уменьшаются, прежде чем вы, наконец, испытаете апноэ или отсутствие дыхания в течение примерно 10-30 секунд. Затем образец повторится. Причинами этого состояния могут быть поражения ствола мозга, сердечная недостаточность или простые проблемы, вызванные высотной болезнью.

Дыхание Биота

Это очень похоже на вышеупомянутое состояние с основным отличием в том, что объем вашего дыхания остается постоянным, а частота вашего дыхания будет меняться. 10-30 секунд апноэ, возникающие при дыхании Чейна-Стокса, также возникают при этом состоянии. Такой паттерн дыхания наблюдается у пациентов, страдающих менингитом.

Центральная нейрогенная гипервентиляция

Это постоянная гипервентиляция, то есть постоянная.Вы почувствуете увеличенную глубину и частоту дыхания, как при стандартной гипервентиляции. Причины этой более тяжелой формы включают серьезную травму головы или гипоксию головного мозга.

Центральная нейрогенная гиповентиляция

Это состояние возникает, когда дыхательные центры в стволе мозга не реагируют должным образом на стимулы, которые обычно заставляют эти центры реагировать.

Дыхание Чейна — Стокса встречается в норме у детей младшего возраста, иногда у взрослых во время сна; патологическое дыхание Чейна — Стокса может быть обусловлено черепно-мозговой травмой, гидроцефалией, интоксикацией, выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, при сердечной недостаточности (за счёт увеличения времени кровотока от лёгких к мозгу).

Дыхание Чейна — Стокса встречается в норме у детей младшего возраста, иногда у взрослых во время сна; патологическое дыхание Чейна — Стокса может быть обусловлено черепно-мозговой травмой, гидроцефалией, интоксикацией, выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, при сердечной недостаточности (за счёт увеличения времени кровотока от лёгких к мозгу). Указывает на наличие метаболического ацидоза[8].

Указывает на наличие метаболического ацидоза[8].

, перераб. и доп. — М.: Медицина, 1989. — С. 93. — 512 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 100 000 экз. — ISBN 5-225-01540-9.

, перераб. и доп. — М.: Медицина, 1989. — С. 93. — 512 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 100 000 экз. — ISBN 5-225-01540-9. : ООО «С.А.М.», Харьков, 2006. — С. 15-16. — 227 с. — (Справочное пособие). — 1000 экз. — ISBN 978-966-8591-14-3.

: ООО «С.А.М.», Харьков, 2006. — С. 15-16. — 227 с. — (Справочное пособие). — 1000 экз. — ISBN 978-966-8591-14-3.